Seit fünfzehn Jahren bringt Waves Vienna internationale Acts, die heimische Szene und Branchenprofis in Wien zusammen. Drei Menschen, die von Anfang an dabei waren, im Gespräch.

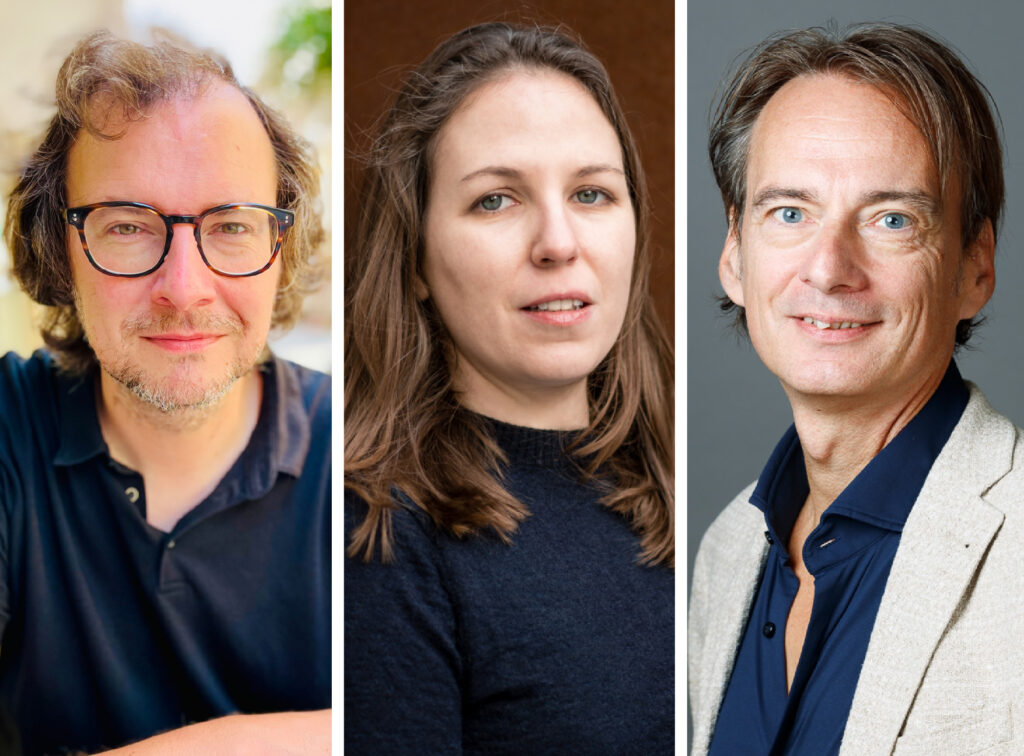

Was heute wie ein selbstverständlicher Teil des Festivalkalenders wirkt, war anfangs ein Experiment zwischen Off-Locations, DIY-Spirit und großem Kommunikationsaufwand. Thomas Heher ist Initiator von Waves Vienna und seit Beginn an dessen Leiter. Tatjana Domany und Franz Hergovich sind federführend bei Austrian Music Export, der die zugehörige Konferenz mitorganisiert. Am runden Tisch haben die drei über die Anfänge, Krisen und Zukunftsperspektiven des Showcase-Festivals gesprochen.

Welche Ausgangslage habt ihr damals in der heimischen Musikszene vorgefunden und wie entstand daraus die Idee, gemeinsam ein Festival wie Waves Vienna zu starten?

Thomas Heher: Ich maturierte Mitte der Neunziger, gründete dann The Gap mit und betrieb ein Label. Anfangs lief das gut, aber um 2000 war die Luft draußen, ich zog mich sogar eine Zeit lang zurück und schoss mich mehr auf die Literatur ein. Als ich dann 2006 mit dem Magazin TBA wieder in die Musik zurückkehrte, war Osteuropa für mich ein großes Thema. In der Literatur gab es Austausch, in der Musik fast gar keinen. Wien war zu klein und am Rand der Landkarte. Da entstand die Idee: ein Festival, das Ost mit West verbindet und gleichzeitig die heimische Szene zeigt. 2009 fand ein erstes Treffen am Karlsplatz unter dem Titel »Braucht Österreich ein Showcase-Festival?« statt. 2010 gab es dann bei der Berlin Music Week einen österreichischen Abend – da war zu spüren, was passiert, wenn man Acts gebündelt präsentiert. Zurück in Wien ging ich zur Stadt, sprach über Förderungen und Sponsorings. Das war der Startpunkt für Waves Vienna. Dabei traf ich auch Tatjana und Franz regelmäßig. Und aus diesen Begegnungen entwickelte sich die enge Zusammenarbeit mit Austrian Music Export.

Tatjana Domany: Ich maturierte Ende der Neunziger und arbeitete erstmals in den Nullerjahren in der Branche. Das war eine harte Zeit: Nach dem Aufschwung der Neunzigerjahre und durch die zunehmende Digitalisierung fehlte es überall an Geld, das Interesse an österreichischer Musik schien minimal. Gleichzeitig gab es aber viele spannende Artists und junge Indielabels, die mehr wollten. Es lag ein »Da muss doch was gehen« in der Luft. Auf internationalen Events wie der Popkomm oder dem Reeperbahn Festival traf man sich immer wieder – dort kamen auch Thomas und ich ins Gespräch.

Franz Hergovich: Meine Geschichte beginnt etwas anders: Ich maturierte bereits 1985 und begann Ende der Achtziger in der Branche zu arbeiten, viele Jahre beim Vertrieb Soulseduction. Da erlebte ich die Hochzeiten der österreichischen Elektronik und auch ihren Niedergang, als durch die Digitalisierung die Vertriebe wegbrachen. 2008 kam ich zu Mica, wo wir, parallel zur Labelinitiative Aman, ebenfalls Musikexport betrieben. Das war wenig sinnvoll und sogar verwirrend für Internationale. Ich fand, man müsste diese Kräfte bündeln. Mit Tatjana hatte ich daher schon bald Kontakt und irgendwann stand Thomas bei uns im Büro mit seiner Festivalidee. Da kamen unsere Welten dann zusammen.

Wie entwickelte sich die Idee anschließend konkret?

Heher: Dass wir gleich beim Start Partner wie Heineken gewinnen konnten, war ein riesiger Vertrauensvorschuss. Niemand verstand damals das Konzept: ein Ticket für mehrere Venues, Konzerte ohne große Headliner*innen. Wir mussten allen – Clubs, Fördergeber*innen, Acts – erst erklären, was ein Showcase-Festival überhaupt ist. Heute wirkt Waves Vienna selbstverständlich, damals war es ein immenser Kommunikationsaufwand.

Gleichzeitig war das ja auch die Zeit, in der das Popfest ins Leben gerufen wurde. Welche Rolle spielte das für euch?

Domany: Wir waren mitten im Aufbau, liefen von Behörde zu Behörde, suchten Geld für internationale Projekte und, gemeinsam mit Hannes Tschürtz, für ein Festival in Wien. Dann kam plötzlich »aus dem Nichts« das Popfest. Für uns war das frustrierend, weil wir immer betont hatten: Es braucht eine internationale Komponente. Aber am Ende existierten plötzlich beide Festivals und das war letztlich auch gut so.

Hergovich: Wir bei Mica hatten ebenfalls ein Festivalkonzept beim Bürgermeister auf dem Tisch. Am Ende wurden das Popfest und glücklicherweise auch Waves Vienna umgesetzt. Gleichzeitig gab es viele neue Talente: Soap & Skin, Dorian Concept und andere. Umso wichtiger war es, eine Plattform wie Waves Vienna zu schaffen.

Domany: Und man darf nicht vergessen: Vertriebe mussten damals schließen, die Musikpresse brach weg – viele Magazine verschwanden. Die öffentliche Fläche und die Sichtbarkeit für Musik schrumpften. Für viele Labels fühlte sich diese Zeit wie ein schwarzes Loch an, das alles aufsaugte.

Wenn wir einen Schritt weitergehen: Wie war das erste Festival 2011? Was für ein Gefühl war damals da? Gab es gleich Begeisterung oder eher Zweifel?

Heher: Zweifel gab es sofort. Wir sind unendlich viele Kilometer gelaufen, die Füße waren am Ende kaputt. Niemand kannte das Konzept, es war schwierig, es in die Stadt zu werfen. Wir wollten Waves Vienna aber einzigartig machen und ein Erlebnis für die Besucher*innen schaffen. Deshalb gab es neben klassischen Venues wie dem Flex auch Off-Locations: ein Schiff am Donaukanal, einen Glaskubus, ein Zelt im Prater und die alte Pratersauna.

Hergovich: Für mich war es bei der Konferenz super aufregend, weil wir gleich beim ersten Mal prominente Speaker*innen gewinnen konnten – etwa Peter Jenner, den Manager von Pink Floyd. Auch Panels wie »East Meets West« sorgten für Aufsehen. Eine Herausforderung war, die heimische Branche zu mobilisieren: Wer nicht selbst als Speaker*in auf der Bühne stand, kam oft nicht.

Domany: Das hat viel mit österreichischer Skepsis zu tun. Viele fragten: »Warum soll ich dafür zahlen?«, weil man Konferenzen gratis gewohnt war. Das war in Wien neu. Anderswo ist es sogar normal, mehrere Hundert Euro für eine Branchenveranstaltung auszugeben.

Heher: Waves Vienna war von Anfang an groß gedacht: rund hundert Acts. Klein anzufangen, hätte bedeutet, international nicht wahrgenommen zu werden. Wir hatten gute Sponsor*innen, aber der Aufwand war enorm. Wir produzierten sogar jeweils über Nacht eine eigene Festival-Tageszeitung. Dazu kamen irrwitzige Ideen wie etwa, ausschließlich Glasflaschenwasser per Lastenrad in die Venues zu bringen. Es war chaotisch, niemand hatte Erfahrung mit einem Festival dieser Art. Aber finanziell blieb uns nichts anderes übrig, als immer am Limit zu arbeiten.

Warum gerade Wien? Was macht die Stadt als Standort für so ein Festival relevant?

Heher: Wien bot die nötige Infrastruktur: Verkehrsanbindung, Hotels, Flughafen. Für internationale Delegates ist das entscheidend.

Domany: Außerdem gilt Wien international als Stadt der Klassik. Waves Vienna sollte einen Gegenstempel setzen und Pop- und Clubkultur sichtbarer machen.

Hergovich: Natürlich spürt man das Festival in Wien nicht so stark wie Eurosonic in Groningen, wo die ganze Stadt im Bann steht. Aber Waves Vienna hat Wien international gesehen auf die Landkarte gesetzt.

Domany: Wir haben das in den ersten zehn Jahren verstärkt, indem wir Gastländer eingeladen und mit kleinen Budgets Austauschreisen organisiert haben. Rückblickend war das angesichts der Ressourcen Wahnsinn, aber unbezahlbar wichtig.

Hergovich: Genau, es geht um Gegenseitigkeit. Nur wenn andere Länder hier ebenso ihre Acts präsentieren können, entsteht nachhaltige Vernetzung.

Wenn ihr auf die letzten fünfzehn Jahre schaut: Welche Veränderungen waren für euch die größten – inhaltlich, aber auch strukturell?

Domany: Heute ist es selbstverständlich, dass österreichische Acts international touren. Früher war das deutlich eingeschränkter. Inzwischen spielen bei internationalen Branchenevents wie dem Reeperbahn Festival jährlich über zwanzig österreichische Acts, beim Eurosonic acht oder neun.

Hergovich: Bei der Konferenz setzen wir heute gezielt auf Delegates, die tatsächlich mit heimischen Künstler*innen arbeiten. Früher holten wir große Namen, die nie eine Band aus Österreich signen würden, aber Aufmerksamkeit brachten.

Heher: Zwei Dinge haben sich stark verändert: Erstens brauchen wir keine Headliner*innen mehr, um Publikum zu ziehen. Heute trägt sich das Festival in dieser Hinsicht selbst. Zweitens: Der Ost-West-Fokus ist noch da, aber inzwischen setzen wir stärker auf gesellschaftspolitische Themen, weil hier die Dringlichkeit gestiegen ist. Einen massiven Einschnitt gab es 2015: Waves Bratislava hatte uns finanziell schwer getroffen, dazu kam die Flüchtlingskrise und ein Benefizkonzert am Heldenplatz, das Publikum von unserem Festival abzog. Am Ende standen wir vor einem riesigen Schuldenberg. Wir überlegten aufzugeben, entschieden uns aber dagegen: mit Zahlungsaufschüben, Vorauszahlungen und Early-Bird-Tickets. Über 1.000 Pässe wurden verkauft, ohne Line-up oder Venues zu verraten, und das half uns enorm weiter, auf finanzieller und emotionaler Ebene. Seither hat sich auch die Finanzierung verändert: Anfangs kamen siebzig Prozent des Budgets von Sponsor*innen. Heute machen Tickets und Förderungen den größten Teil aus, Sponsoring nur noch rund fünfzehn Prozent.

Gab es für euch einen Moment, an dem ihr gespürt habt: Jetzt ist Waves Vienna etabliert – auch beim Publikum, nicht nur bei den Branchenleuten?

Heher: So ab 2015, 2016. Da sahen die Leute, dass Bands, die hier gespielt hatten, später größer wurden; dass man bei unserem Festival Neues entdecken kann. Ab diesem Zeitpunkt funktionierte es, wobei »funktionieren« relativ ist: Wirtschaftlich ist es nach wie vor ein Irrsinn. Eine schwarze Null hatten wir bislang nur 2023 – ein ausgesprochen gutes Jahr! Als gemeinnütziger Verein fließt jeder Gewinn in neue Projekte – etwa eine UK-Residency 2026, ein Songwriting-Camp oder den Central European Indie Festival Award. Auch die große Eröffnung im Volkstheater hilft bei der Finanzierung neuer Projekte.

Unerwartete Rückschläge gab es auch, wie ich höre – welche waren für euch prägend?

Heher: Am härtesten war das Bratislava-Debakel. Eine Partneragentur, geleitet von einem Freund, ging nach Absage eines ihrer Festivals bankrott. Wir hatten ihm Geld geborgt, das nie zurückkam. Für uns war das ein finanzieller und persönlicher Schlag, für die Szene dort ein Desaster. Die Marke »Waves Bratislava« war danach verbrannt.

Domany: Und dann kam Corona. 2020 organisierten wir eine Onlineausgabe des Festivals mit Livestreams, 2021 gab es absurde Mischformen: drinnen Maskenpflicht und Sitzplätze, draußen Party. Aber wir haben durchgehalten!

Abseits von Internationalität: Welche Bedeutung hat Waves Vienna heute für die österreichische Szene?

Heher: Ein Indiz für die Relevanz war, dass es plötzlich Gegenveranstaltungen gab – Secret Partys, Konkurrenzformate wie Ripples. Kritik heißt auch: Man wird ernst genommen.

Hergovich: Heute kennt jede*r Waves Vienna – und fast alle wollen dort spielen. Viele probieren sich lieber hier in einem vertrauten Umfeld aus, bevor sie ins Ausland gehen. Dafür ist Waves Vienna perfekt: geschützter Rahmen, internationales Publikum.

Heher: Jedes Jahr gibt es rund 3.500 Bewerbungen. Das zeigt die Bedeutung, macht die Auswahl aber schwierig. Vorwürfe der Parteilichkeit gehören dazu. Wichtig ist: Qualität und Potenzial. Ein zusätzlicher Faktor ist der XA – Export Award. Viele Acts sehen eine Nominierung inzwischen als Ziel. Auch weil man an Beispielen wie Oska oder Cari Cari sieht, dass dieser den Sprung ins Ausland erleichtert.

Wie trefft ihr die Auswahl für das Line-up?

Heher: Der Prozess hat sich über die Jahre kaum verändert. Es gibt Kooperationen mit Export-Offices: Sie schlagen uns Acts vor, wir wählen daraus einige aus. Dann gibt es den Open Call – meistens eben rund 3.500 Bewerbungen, die wir durchsehen. Bei österreichischen Acts stimmen wir uns eng mit Austrian Music Export ab, um zu sehen, welche Bands Strukturen für Internationalisierung aufbauen. Dazu kommen persönliche Eindrücke: Wir sind auf vielen Showcase-Festivals unterwegs, scouten Acts, die spannend wirken, sowohl für das Publikum hier als auch für die Vernetzung. Außerdem gibt es interne Spezialisierungen im Team, etwa durch EU-Programme wie Upbeat, das sich auf das Genre-Crossover zwischen World und Pop konzentriert. Am Ende bespricht das Team gemeinsam, welche Acts ins Line-up passen.

Wie haben sich eure Rollen und Zugänge im Laufe der fünfzehn Jahre verändert? Und welche Bedeutung hat das Festival heute für euch persönlich?

Domany: Die ersten Jahre waren ein Strudel. Rollen waren nicht klar, wir machten vieles zum ersten Mal und versuchten oft schon während des Festivals, mit Künstler*innen und Branchenbesucher*innen zu reden, um direkt Anregungen und Feedback für das nächste Jahr zu bekommen. Nach ein paar Jahren geht man es anders an – mit mehr Überblick, weniger im Detail. Das ist sinnvoll, aber natürlich fühlt es sich auch anders an. Die Aufbruchstimmung der Anfangszeit ist nach fünfzehn Jahren nicht mehr so stark. Was ich mir wünsche: noch mehr Ressourcen, um die vielen Ideen, die wir immer noch haben, wirklich verfolgen zu können. In vielen Bereichen arbeiten wir nach wie vor mit denselben Mitteln wie zu Beginn und das ist sehr limitierend.

Heher: Von Waves-Vienna-Seite hat sich das Team in den letzten Jahren erneuert, neue Leute bringen frische Ideen ein. Zum ersten Mal kann ich mich etwas mehr aus dem Operativen zurückziehen und dem Team Verantwortung überlassen. Für mich ist Waves Vienna eine Plattform, die anderen Menschen aus der Branche Möglichkeiten eröffnet. Meine Rolle sehe ich zunehmend darin, Strukturen zu schaffen, damit das Team seine Ideen auch wirklich umsetzen kann.

Hergovich: Für die Konferenz gilt Ähnliches. Es ist großartig, wenn neue Leute mit anderen Ansätzen und Themen dazukommen. Fünfzehn Jahre lang eine Konferenz zu programmieren, birgt die Gefahr, sich zu wiederholen. Neue Inputs sind da sehr wertvoll. Wir holen uns inzwischen auch systematisch Ideen aus der Branche, um die Formate besser an den Bedarf anzupassen. Für den Austrian Music Export bleibt es eine Herausforderung, die Waves Vienna Conference zu co-organisieren und gleichzeitig als Exportplattform zu nutzen wie bei anderen Festivals. Personell sind wir knapp aufgestellt und während der Konferenz sind alle im Einsatz. Wir haben dafür Formate entwickelt, aber da gibt es sicher noch Luft nach oben.

Gibt es noch Anekdoten, die unbedingt erzählt werden müssen?

Heher: Ach, da gäbe es viele. Eine besonders witzige vielleicht: 2013 war Belgien Gastland und brachte ein eigenes Bier mit, rund 3.000 Flaschen. Unser unerfahrenes Cateringteam hat es dann einfach ohne Limit in die Backstages gestellt. Nach zwei Tagen war alles weg, die Acts ziemlich betrunken und Belgien frustriert. Denn eigentlich war das Bier auch fürs Reeperbahn Festival gedacht. Österreich hat es einfach ausgetrunken.

Domany: Typisch. Aber irgendwie passt es auch zu Waves Vienna: viel Improvisation, kleine Missgeschicke und Geschichten, die bleiben.

Wenn in weiteren fünfzehn Jahren jemand die Geschichte von Waves Vienna nacherzählen würde, was sollte unbedingt darin vorkommen?

Heher: Ich hoffe, dass es dann ein Team gibt, das Waves Vienna trägt und weiterentwickelt – zeitgemäß, mit neuen Ideen. Und dass es für die Branche ein Werkzeug bleibt: zum Vernetzen, zum Präsentieren, zum Austesten. Wichtig ist, dass Acts das Festival als Chance begreifen – als Startpunkt einer Karriere, nicht bloß als netten Gig. Und dass sich Waves Vienna immer weiterentwickelt, weil sich die Branche so schnell verändert.

Domany: Ja, man darf nicht aufhören zu hinterfragen, was man tut. Aktuelle Themen wie KI, Nachhaltigkeit oder ökologische Fragen – das alles gehört in Zukunft noch mehr mitgedacht. Und gesellschaftspolitische Schwerpunkte wie Diversität und Gleichberechtigung müssen weiterhin präsent sein, wenn Waves Vienna relevant bleiben soll.

Hergovich: Ich wünsche mir, dass es auch 2040 noch Menschen mit dieser Leidenschaft gibt – so wie Thomas –, die das Festival als Werkzeug für die ganze Branche verstehen. Und dass es viele Erfolgsgeschichten gibt: nicht nur von einzelnen Künstler*innen, sondern auch von Labels, Vertrieben, Manager*innen, die hier Kontakte geknüpft und etwas aufgebaut haben. Da Waves Vienna Krisen wie Bratislava, Corona oder Finanzlöcher überlebt hat, bin ich zuversichtlich, dass es noch lange weitergeht.

Bei Waves Vienna werden auch heuer wieder internationale auf lokale Acts treffen – von 1. bis 4. Oktober. Die Waves Vienna Conference findet am 2. und 3. Oktober statt. Austrian Music Export unterstützt die Musikszene beim Export österreichischer Musik in allen Aspekten. Mica – Music Austria ist ein Musikinformationszentrum für zeitgenössische österreichische Musik.