Anfang Oktober läuft der Dokumentarfilm »Marko Feingold – Ein jüdisches Leben« in den heimischen Kinos an. Der 2019 verstorbene Feingold war einer der wenigen verbliebenen Zeugen der Shoah. Bis zuletzt beobachtete er einen Wiedererstarken des Antisemitismus in Österreich. Die Regisseure Christian Krönes und Florian Weigensamer über eine Zeit nach dem persönlichen Erinnern.

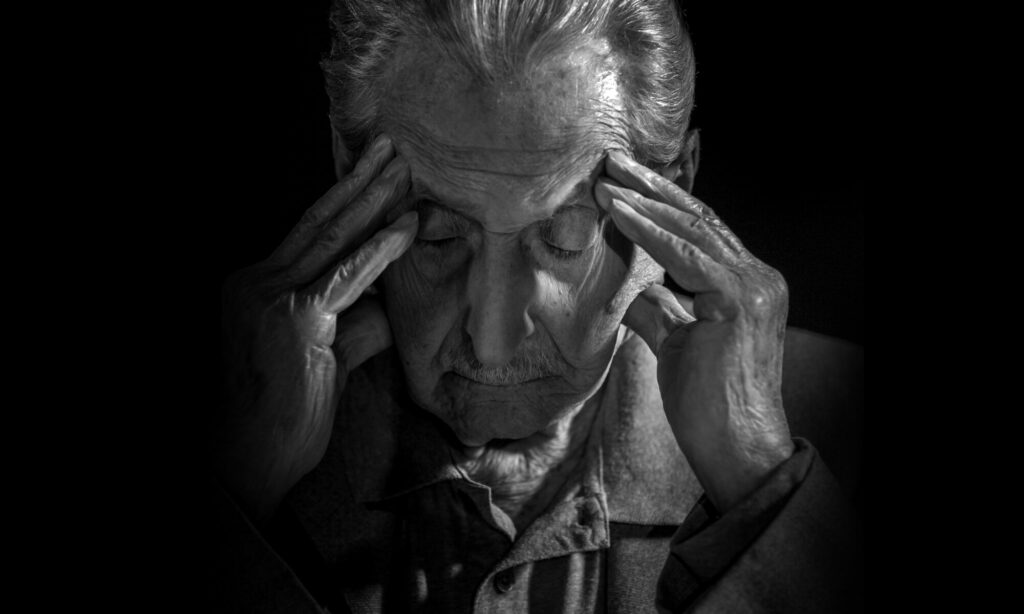

Stoisch, aber doch von seinen Erinnerungen gezeichnet sitzt Marko Feingold da. Sein Umfeld, ein beständiges Schwarz, wird nur durch das sanfte Seiten- und Kopflicht durchbrochen. Die harten Schatten, die sich beharrlich in jeder Falte, jeder Kante seines Gesichtes einnisten, verleihen seinem Blick eine Dringlichkeit. Eine Intensität, die nicht verblassen möchte.

»Ich bin heute 105 Jahre alt und immer noch am Leben. Obwohl ich in meinem Leben schon viele Male gestorben bin«, erklärt Marko Feingold in den ersten Minuten des Films. Er, der das seltene Glück hatte, nach sechs Jahren Gefangenschaft und vier verschiedenen Konzentrationslagern den Genozid an der jüdischen Bevölkerung zu überleben. Sein Blick wandert, während er seine Geschichte erzählt. Mal fixieren seine Augen herausfordernd die Kamera, mal versinken sie nachdenklich, verletzlich in der Vergangenheit.

Als die Regisseure Christian Krönes, Florian Weigensamer, Christian Kermer und Roland Schrotthofer Marko Feingold zum Interview baten, war er der älteste noch lebende Zeitzeuge Österreichs. Geboren am 28. Mai 1913 in der heutigen Slowakei, wuchs er in Wien auf. 1939 griffen die Nazis ihn und seinen Bruder Ernst in Prag auf. Feingold kam erst nach Auschwitz, dann nach Neuengamme, nach Dachau und schließlich nach Buchenwald. Von den vier Feingold-Geschwistern war er der einzige Überlebende.

Seine Geschichte wurde im Nachkriegsösterreich zu einer Waffe im Kampf gegen das Vergessen. »Die Erinnerungen sind der Sinn meines heutigen Lebens«, so Feingold. Jahrzehntelang hielt er Vorträge als Zeitzeuge, unter anderem an Schulen. »Ein jüdisches Leben« hält diese Erinnerungen nun für die Nachwelt fest.

»Österreich hat eine ziemlich unrühmliche Geschichte, was das Verdrängen und Vergessen betrifft. Da die Zeitzeugen leider immer weniger werden, ist es eine wichtige Aufgabe, ihre Geschichten, ihre Erinnerungen zu erhalten«, erklärt Christian Krönes die Überlegung hinter dem Film.

Wie konnte es zu so einem Menschheitsverbrechen kommen? Die Regisseure haben schon zuvor versucht, diese Frage anhand einer Mitläuferin (»Ein deutsches Leben«, 2016) und eines Opfers im Kindesalter (»A Boy’s Life«, 2023) zu beantworten. »Es geht um die persönliche Erzählung und die persönlichen Erfahrungen, und nicht darum, ein Stück Geschichte nachzuerzählen. Es ist auch der Versuch, diese Emotionen ein bisschen herüberzuretten«, meint Florian Weigensamer.

Antisemitismus nimmt zu

Dieses Eintauchen in die eigene traumatische Vergangenheit fordere eine gewisse Sensibilität beim Dreh, wie Krönes erläutert. Wenn man so viele Interviews wie die beiden gemacht habe, wisse man, wie man die Erinnerungen der Protagonist*innen wieder hervorholt. Er habe die größte Bewunderung für Feingold, ergänzt Weigensamer. Immerhin würde er es genauso verstehen, wenn jemand nie wieder über die grauenvollen Erlebnisse sprechen möchte. »Ihm war das aber sein Leben lang sehr wichtig. Er war immer goschert und hat nie den Mund gehalten. Er hat das dann auch zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Ich glaube, dass das dazu beigetragen hat, dass er 106 Jahre alt geworden ist. Sein Terminkalender war bis zum Schluss voll bis unter die Decke. Das hat ihm einen Sinn gegeben.«

Dass Zeitzeugenberichte auch nach dem Ableben der letzten Zeitzeugen relevant und notwendig sein werden, zeigt schon eine Bestandsaufnahme der Gegenwart. Krönes weist auf die Entwicklungen in den verschiedensten Ländern der Welt hin. »Man bekommt ein wenig den Eindruck, dass wir recht wenig aus der Geschichte gelernt haben und sie sich durchaus wiederholen könnte.«

Die Statistiken sprechen ebenso eine deutliche Sprache. Im Jahr 2020 wurden bei der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien insgesamt 585 antisemitische Vorfälle angezeigt. Das ist ein Anstieg um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut dem Bericht »Antisemitismus 2020« des Instituts für empirische Sozialforschung glaubt zudem jede*r Fünfte, es werde im Rahmen der Erinnerungskultur zu viel getan. Hingegen meint nur jede*r Sechste, dass zu wenig getan werde. Feingold selbst erhielt jahrzehntelang Schmäh- und Drohbriefe.

Doch wie soll man auch künftigen Generationen die Dringlichkeit dieser Botschaft vermitteln, wenn die Erzählungen von Überlebenden meist die prägendste Erfahrung in der Shoah-Vermittlung sind? Das Naziregime driftet von der gegenwartsbezogenen Zeitgeschichte in die allgemeine Geschichte ab. »Die Leute haben jetzt keine persönlichen Bezüge mehr, es gibt kaum mehr jemanden, der diese Zeit erlebt hat«, resümiert Weigensamer. »Ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem die jüngere Generation über diese Zeit durch eine sehr distanzierte Annäherung lernen wird«, ergänzt Krönes.

Videoaufzeichnungen von Zeitzeugen, wie der vorliegende Dokumentarfilm, können zwar die Geschichte für die Nachwelt erhalten. Die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und das Museum of Jewish Heritage Museum in New York arbeiten etwa bereits mit sozialen Medien und virtuellen Avataren von Überlebenden, und die Instagram-Serie »Eva Stories« von Mati und Maya Kochavi verlegt die Tagebücher der in Auschwitz ermordeten Eva Heyman mittels Nachstellung in die Gegenwart. Doch solche Videoaufnahmen kommen auch mit Abstrichen. Zum einen wird die Vermittlung weniger emotional. Zum anderen bleiben die Fragen und Antworten stets in einer gegebenen Zeit verhaftet und können so nicht mehr auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren.

Feingold selbst ist vom Überlebenden, der bei seiner Geschäftseröffnung in Salzburg noch attackiert wurde, zum Ehrenbürger der Stadt geworden. Er erhielt das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Der ehemalige Makartsteg, der die beiden Altstadthälften Salzburgs miteinander verbindet, trägt nun seinen Namen. Doch vieles, das sein Leben vor dem Krieg geprägt hatte, war ihm danach entrissen oder blieb ihm verwehrt. Die Familie war tot. Nach Wien durfte er nicht mehr zurück. Von seinem Besitz blieb ihm nur der italienische Anzug, den er bei seiner Einlieferung in Auschwitz getragen hatte. »Nichts ist übriggeblieben – und mit dem Nichts muss ich leben.«

Never again

Dann war da auch noch die Nachkriegspolitik. »Er hat gesehen, dass durchaus viele Mitläufer und Täter unmittelbar nach Kriegsende wieder in ihren alten Positionen waren und eine absolute Normalität einkehrte. Das war etwas, das ihn sein Leben lang belastet hat«, so Krönes. Doch er habe es auch als sein Recht empfunden hierzubleiben, erinnert sich Weigensamer. Auf die Frage, warum er nicht nach Israel gehe, habe Feingold stets geantwortet: »Dann geh du nach Rom zu deinem Papst. Was soll ich in Israel? Ich bin Österreicher!«

Da Marko Feingold am 19. September 2019 verstorben ist, liegt es nun an den noch lebenden Generationen, seine Geschichte in Erinnerung zu behalten. »Es ist eine große Chance des Films, Emotionen wieder zu wecken und aufrechtzuerhalten«, fasst Krönes zusammen. »Es ist wichtig, die Geschichten dem Vergessen zu entreißen. Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, die wir als Nachgeborene haben.«

»Marko Feingold – Ein jüdisches Leben« von Christian Krönes, Florian Weigensamer, Christian Kermer und Roland Schrotthofer läuft am 1. Oktober 2021, in den österreichischen Kinos an.