Eine Stadt ohne Autos ist unvorstellbar. Die klimazerstörenden Industrieprodukte bestimmen, wie wir uns im öffentlichen Raum verhalten, wie wir uns durch ihn bewegen und sogar wie er von Grund auf gestaltet ist. Wie ist es zu dieser absurden Situation gekommen? Was wird dagegen unternommen? Warum müssen wir dringend noch viel mehr tun?

»Aus’m Weg, heast«, schreit mich der Autofahrer hinter mir an, als ich mit meinem Rennrad die Taubergasse hinunterfahre, schön in der Mitte des Fahrstreifens, denn ich möchte keinesfalls in die Tramschienen des 9ers gelangen – man lernt ja aus Erfahrung. Ich schreie zurück: »Wohin aus’m Weg, Oida?« – am Rand, gleich neben den Schienen gibt es nämlich nur noch eine Parkspur aus Pflastersteinen. Eh fesch, aber auch beschissen und gefährlich zum Radfahren. Der Mann schreit und hupt die ganze Straße lang weiter und schneidet mich dann beim Abbiegen. Ich muss eine Vollbremsung hinlegen. So stehe ich auf der Hernalser Hauptstraße, umringt von parkenden und fahrenden Autos, und wünsche mir in diesem Moment, dass alle Autos aus dieser Stadt verschwinden.

Ich gebe zu, ich war auch schon vor diesem Ereignis kein Autofan, und so wie es sich für meine linksversiffte Schicht gehört, lege ich den Großteil meiner Wege mit dem Rad, der U-Bahn oder zu Fuß zurück. Wie die meisten meiner Friends besitze ich nicht einmal ein Auto. Doch obwohl wir damit nicht alleine dastehen – nur etwas mehr als ein Drittel aller Wiener*innen besitzt einen PKW –, ist es unbestritten, dass das Stadtbild in europäischen Großstädten auch 2023 noch immer von Autos bestimmt ist. Es ist eine – sozusagen autokratische – Herrschaft der Stärkeren und Schnelleren.

Radfahrer*innen und Fußgänger*innen gehören dabei leider buchstäblich zu den an den Rand gedrängten Verkehrsteilnehmer*innen. In Zahlen gegossen bedeutet das, dass in Wien laut dem statistischen Jahrbuch 67 Prozent der Straßenfläche parkenden und fahrenden Autos zur Verfügung stehen, den Rest teilen sich baulich getrennte Tramstrecken, Gehsteige und Fahrradwege, wobei gekennzeichnete Fahrradwege nur etwa ein Prozent der Gesamtverkehrsfläche ausmachen. Dieser ungleichen Flächenaufteilung steht entgegen, dass in Wien fast drei Viertel aller Wege entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden.

Luxus für alle

Unsere kleine Rechnung führt sehr schnell zur Grundsatzfrage: Wie konnte es so weit kommen, dass sich Autos derart integral in unser Stadtbild reingefressen haben – von der Blechlawine am Gürtel jeden Morgen über zugeparkte Innenstadtgassen bis hin zur kompletten Flächenverplanung mit Einkaufszentren und Einfamilienhaussiedlungen in der Peripherie, die ausschließlich mit dem Auto erreichbar ist? Wie ist das nur passiert? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Auto vom Luxusgefährt der Reichen zum Verkehrsmittel der Wahl für die gesamte Bevölkerung gewandelt hat. Im Jahr 1950 gab es in Österreich laut WKO etwa 50.000 zugelassene PKWs, etwas mehr als zehn Jahre später, 1962, hatte sich diese Zahl auf ca. eine halbe Million PKWs mehr als verzehnfacht. 40 Jahre später hatte sich die Zahl abermals verzehnfacht und pendelte sich bei fünf Millionen ein.

Spätestens in den 1970ern, mit dem Ausbau der Straßen, Autobahnen und Tunnels bis in das letzte Bergtal und dem diametral verlaufenden Rückbau der Schienenstrecken, wurde die motorisierte Zukunft Österreichs besiegelt. Mein Großvater war bei dieser Entwicklung übrigens in erster Reihe dabei, als Straßenpolier im südlichen Niederösterreich und in der Steiermark. Stolz hat er immer von den Sprengungen erzählt, die notwendig waren, um breite Serpentinenstraßen in die voralpinen Berge zu knallen. Das Auto war jetzt mehr als nur ein bequemes Verkehrsmittel, es wurde zum Kulturgut, zum Symbol der österreichischen Moderne nach dem Krieg. Das bäuerlich dominierte Land wurde bezwungen – zersprengt – und es wurde Platz geschaffen für die Verbindung zwischen den sich zersiedelnden Dörfern. Auf alten Familienbildern lacht mir meine Großfamilie entgegen, in bunten Hemden und dunklen Sonnenbrillen schauen sie zu siebt aus einem kleinen VW Käfer heraus, bereit für den sonntäglichen Ausflug zum Hof der Verwandtschaft.

Auch in Wien wurde in den 70ern – neben dem U-Bahn-Bau – der Bau der Autobahnen vorangetrieben. Nun konnte man mit der Donauuferautobahn A22 und der Südosttangente A23 innerhalb Wiens mit Höchstgeschwindigkeit von Favoriten nach Donaustadt kommen. Esra Özmen, eine Hälfte des Hip-Hop-Duos Esrap, erzählt in einem Interview im Musikmagazin Skug, wie sie in ihrer Kindheit in Wien als ganze Familie mit dem Firmenauto des Vaters durch die Gegend gefahren sind. Manchmal auf Familienbesuch und manchmal einfach zum Spaß. Das Auto war ihr erweitertes Wohnzimmer, ein Rauskommen aus der engen 25-Quadratmeter-Gastarbeiter*innenwohnung. All das ist das Auto seit 50 Jahren kulturell: österreichisch und migrantisch, Arbeiter*innenklasse und bürgerlich, männlich, aber auch feministisch; es ist FPÖ und ÖVP. Aber auch und vor allem SPÖ. Was das Auto allerdings nicht ist, ist grün.

Das Klima sagt Nein

Spätestens seit Anfang der Nullerjahre ist der Weltöffentlichkeit klar, dass das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO₂), das auch von Autos ausgestoßen wird, maßgeblich, nämlich zu 25 bis 30 Prozent zum Klimawandel beiträgt. Erst diesen November verlautbarte UN-Chef António Guterres, dass sich die Erde, wenn wir so weitermachen wie bisher, um ganze drei Grad erwärmen werde. Derzeit beschlossene und noch nicht umgesetzte Maßnahmen bringen nur eine Verbesserung um 0,1 Grad. Wir sind also auf direktem Weg zu einer Erwärmung um 2,9 Grad. Damit verfehlen wir das Ziel von 1,5 Grad, auf das sich alle großen Industrienationen der Welt 2015 in Paris geeinigt haben, bei Weitem.

Das liegt daran, dass die meisten Länder ihre selbstgesteckten Klimaziele nicht einhalten. Österreich ist eines dieser Länder. Zwar fehlt es auch hierzulande nicht an Positionspapieren, die vorsehen, dass die durch den motorisierten Individualverkehr verursachten Emissionen bis 2040 um die Hälfte reduziert werden sollen, aber mit der Umsetzung ist das etwas anderes, wie offizielle Zahlen belegen. Diesen zufolge hat sich in Wien der Anteil der Wege, die mit dem Auto oder dem Motorrad zurückgelegt werden, in den letzten zehn Jahren nur unerheblich von 28 auf 26 Prozent verringert. In Graz gab es im gleichen Zeitraum zwar eine Senkung um sechs Prozentpunkte, aber von einem weit höheren Niveau, von 46 auf 40 Prozent. Man muss kein Mathegenie sein, um zu verstehen, dass die für 2040 gesteckten Ziele, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs auf 15 Prozent (Wien) beziehungsweise 20 Prozent (Graz) zu verkleinern, kaum zu erreichen sind, wenn die Städte Mobilität nicht von Grund auf neu denken.

Die autofreie Stadt

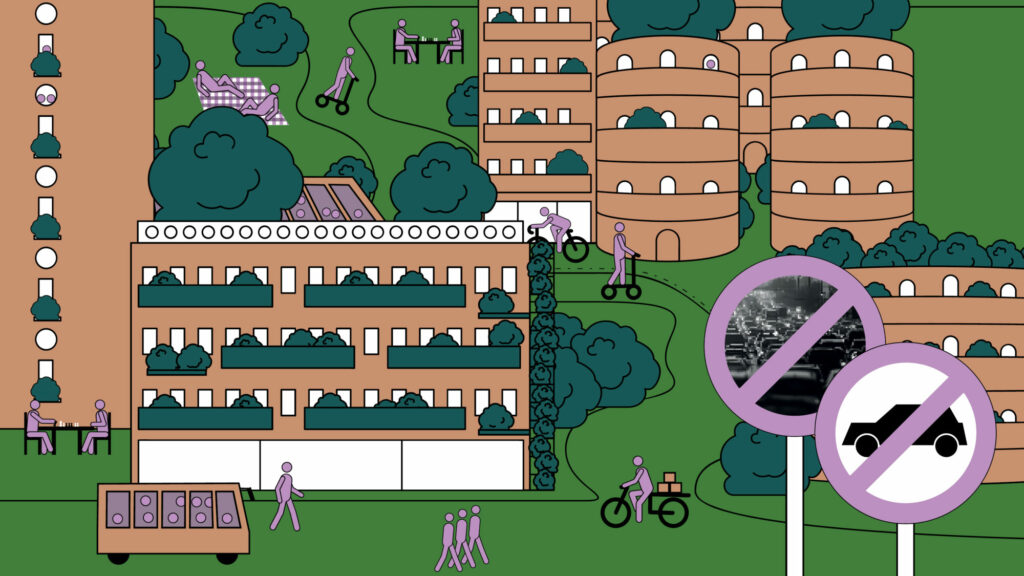

Deutlicher formuliert bedeutet Mobilität neu denken, sich zu überlegen, wie man Autos Schritt für Schritt aus den Städten bringen kann, bis nur noch ein Bruchteil davon übrig bleibt, der sogenannte essenzielle Verkehr – also Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge, Umzugswagen, Krankentransporte und dergleichen. Das ist die Grundidee der autofreien Stadt, in der es keine Privatautos mehr gibt und deren Bewohner*innen fast ausschließlich nachhaltige Verkehrsmittel nutzen. Bislang ist keine Großstadt dieser Welt völlig autofrei. Aber auch in österreichischen Städten wird mittlerweile mit verschiedenen Konzepten experimentiert, die auf eine schrittweise Verdrängung des Autos als Verkehrsmittel abzielen. Einige dieser Experimente werden sogar weiterverfolgt.

Eine Strategie ist dabei die Koexistenz von Auto, Rad und Fußgänger*innen. Die seit zehn Jahren voranschreitenden Begegnungszonen bringen Gehsteig, Radweg und Straße auf dasselbe Niveau und sehen vor, dass alle Verkehrsteilnehmer*innen dieselbe Verkehrsfläche benutzen können. Um die Sicherheit aller gewährleisten zu können, darf in einer Begegnungszone dabei nur Schritttempo gefahren werden. Das wohl berühmteste Beispiel für eine solche Zone in Österreich ist die Mariahilfer Straße, die 2015 unter starkem Protest von ÖVP und FPÖ, der Ladenbesitzer*innen und anfangs auch der Bevölkerung verkehrsberuhigt wurde. Einige erinnern sich dabei vielleicht an die Memes von kreuz und quer stehenden verbrannten Autos als Symbol dafür, wie chaotisch und apokalyptisch es dann bald auf der Mahü zugehen werde. Mittlerweile hat sich die Haltung der Bewohner*innen und auch der Geschäftstreibenden grundlegend geändert. Die Begegnungszone Mariahilfer Straße ist ein stadtplanerischer Erfolg, nicht zuletzt dank Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou, gegen die sich ein großer Teil der damaligen Kritik richtete.

Auch in Innsbruck und Graz entstehen Begegnungszonen, zum Beispiel in der Grazer Zinzendorfgasse und in Innsbruck am Bozner Platz. Dort standen die Geschäftstreibenden übrigens von Anfang an hinter der Begegnungszone und gingen sogar auf die Straße, als das Projekt aus Kostengründen ins Wanken geriet. Beispiele, bei denen die Öffentlichkeit zunächst kritisch, aber später zustimmend ist, belegen auch, dass es Vorstöße aus der Politik braucht, um die Utopie der autofreien Stadt überhaupt erst denkbar zu machen. Ansätze wie Begegnungszonen mit einer fußgänger*innen- und radfreundlichen Gestaltung, in der nur wenige Parkplätzen und Ladezonen vorgesehen sind, zeigen, wie vielfältig die Nutzung des öffentlichen Raums sein kann, wenn er nicht mehr auf Autos ausgerichtet ist.

Es gibt aber auch Maßnahmen zur Verkehrsreduktion, die in der Theorie gut klingen, in der Praxis aber Lücken aufweisen. Die Wohnstraße ist ein solcher Fall. Bei Wohnstraßen dürfen Autos nur zu- und ab-, aber nicht durchfahren. Wie in Begegnungszonen darf nur im Schritttempo gefahren werden und Kinder dürfen auf der Straße spielen. Im Prinzip ist das eine gute Idee, um den Verkehr aus den Nebenstraßen wegzubekommen, sodass Nachbar*innen die Straße auch als öffentlichen Raum des Zusammenkommens nutzen können. In der Praxis werden die Wohnstraßenschilder allerdings von den meisten Autofahrer*innen ignoriert und die Wohnstraße wird zur Durchfahrt genutzt. Das liegt zum einen an fehlendem Wissen um das Konzept der Wohnstraße, aber auch daran, dass sich die Fahrbahn oft nicht von einer normalen Straße unterscheidet. Die Straße lädt außerdem meist nicht zum Verweilen oder Spielen ein.

Initiativen, die sich für eine bessere Nutzung oder sogar eine Erweiterung des Konzepts Wohnstraße einsetzen, gibt es allerdings. Mit dem sogenannten Supergrätzl in Favoriten ist die Bezirksvertretung vorgeprescht und schafft zwischen Neilreichgasse, Gudrunstraße, Leebgasse und Quellenstraße auf insgesamt 9,5 Hektar eine verkehrsberuhigte Zone. Statt mittels öder Wohnstraßenschilder wird der Durchzugsverkehr hier mithilfe von modalen Filtern in Form von Stipfeln und Blumenkisten gesperrt und auf die Hauptstraße zurückgeleitet. Gehsteigvorziehungen und die Errichtung von Parkbänken sollen zudem zum Aufenthalt einladen, zusätzliche Bäume spenden Schatten und Abkühlung.

Eine weitere erwähnenswerte Initiative ist der Verein Space and Place. In jahrelangen Verhandlungen mit der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus und der Magistratsabteilung MA 28 hat Space and Place erkämpft, dass die Fahrbahn in der Markgraf-Rüdiger-Straße bemalt werden darf. Die bunte und spielerische Gestaltung mit Blumen soll dabei den Charakter der Wohn- und Spielstraße verdeutlichen und so den Autofahrer*innen als visuelle Hilfestellung – »mach mal langsam hier« – dienen. Space and Place setzt sich zudem für die Erweiterung des Wohnstraßenbereiches im Nibelungenviertel ein, wo bereits sieben Wohnstraßen nebeneinander liegen; zwei sollen noch dazukommen und gemeinsam ein ganzes verkehrsberuhigtes Wohngrätzl bilden. In der Stadtpolitik ist das Anliegen auf »wohlwollendes Interesse gestoßen«, wie der Verein auf seiner Website schreibt. Umgesetzt wurde bis jetzt aber nichts.

Die Beispiele Wohngrätzl Nibelungenviertel und Markgraf-Rüdiger-Straße unterstreichen ein grundsätzliches Problem der Mobilitätswende in den Städten: Sie dauert viel zu lange. Von der Idee über den politischen Aushandlungsprozess bis zur konkreten Planung und Umsetzung können selbst bei kleinen Anpassungen wie der Bemalung einer Fahrbahn Jahre vergehen. Im schnell fortschreitenden Klimawandel sind das Jahre, die wir als Gesellschaft schlicht nicht haben. Die Verkehrsstatistik in Wien zeigt es gut: Die meisten der hier vorgestellten Maßnahmen zur Verkehrsreduktion wurden schon vor Jahren gesetzt und trotzdem hat sich am Prozentsatz der mit dem Auto zurückgelegten Wege kaum etwas geändert.

Autosubvention Parkplatz

»Das Autofahren muss noch um einiges unbequemer werden als die nachhaltige Alternative, mit der U-Bahn oder dem Rad zu fahren«, meint Verkehrsexperte Ulrich Leth von der Technischen Universität Wien dazu. Eine Maßnahme, die Leth in Wien für zentral hält, ist eine deutliche Preissteigerung bei den öffentlichen Parkgebühren. Dies würde die Autofahrer*innen überzeugen, ihr Auto in eine Parkgarage zu stellen, mit dem Effekt, dass die Wegzeit zur Garage mit eingerechnet werden muss. »All unsere Studien zeigen, dass Schnelligkeit und Komfort die wichtigsten Faktoren bei der Wahl des Verkehrsmittels sind«, so Leth. Demnach seien die Leute bereit umzusteigen, sobald der öffentliche Verkehr bequemer und schneller ist, als mit dem Auto zu fahren, und sobald Zufußgehen und Radfahren sicherer werden.

»Derzeit kostet das Parkpickerl in Wien nur 120 Euro, für einen Platz in einer privaten Garage bezahlt man diesen Preis pro Monat. Stell dir vor, du könntest dein Sofa für weniger als 30 Cent am Tag einfach auf der Straße stehen lassen und diesen öffentlichen Raum als Wohnraum beanspruchen. So etwas ermöglichen wir gerade mit dem Parkpickerl«, bringt Leth dabei die wichtige Verteilungsfrage ins Spiel, die ja auch bei den Wohnstraßen und Begegnungszonen eine mindestens ebenso große Rolle spielt wie die Klimafrage.

Weitere Potenziale gibt es bei neuen Stadtentwicklungsgebieten in Wien. Dort, wo komplett neue Stadtteile errichtet werden, kann man die öffentliche Anbindung von Anfang an – sozusagen auf dem Reißbrett – steuern. Wie das etwa beim U-Bahn-Anschluss für die Wiener Seestadt geschehen ist. »Zusätzlich zur fuß- und radzentrierten Gestaltung, können außerdem Sammelgaragen errichtet werden, um die Autos von der Straße zu bringen«, ergänzt Leth. Enttäuschend findet er allerdings, dass gerade in der Seestadt der Anteil des motorisierten Individualverkehrs nur im Wien-Schnitt und nicht besser ist. Denn die Seestadt ist als sogenannte 15-Minuten-Stadt konzipiert, in der die meisten Stationen des täglichen Lebens – also Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen, Ärzt*innen, Apotheke und Freizeiteinrichtungen – innerhalb von nur 15 Minuten zu Fuß erreichbar sind. Da sei noch viel zu tun und die Errichtung einer weiteren hochrangigen Straße, in Form der sogenannten »Stadtstraße«, würde nicht helfen. Der Bau dieser Verbindung zwischen Seestadt und Südosttangente konnte durch die Besetzung von Aktivist*innen im Umfeld von »Lobau bleibt« zwar verzögert, aber nicht aufgehalten werden.

Gerade in der Debatte um die Lobau-Autobahn zeigt sich, dass die Mobilitätspolitik der Zukunft noch zu sehr im politischen Klienteldenken verhaftet ist, in dem auch Wähler*innenschichten gegeneinander ausgespielt werden. Bürgermeister Michael Ludwig ließ etwa in der heißen Phase der Lobau-Proteste über die Medien ausrichten: »Es geht um ein Segment der Jugend, das schon eine Wohnung hat. Demonstranten, die die Mama mit dem Auto hinführt.« Ludwig verortet dabei Lobau-Demonstrant*innen in einem wohlhabenden Grünwähler*innen-Milieu, das vielleicht die Innenstadtwohnung von den Eltern erbt und nicht, so wie die ärmere Schicht der Autobesitzer*innen, in den geförderten Neubau am Stadtrand ziehen muss. Dieses Bild stimmt nur bedingt, zeigt sich doch, dass Bewohner*innen der Seestadt und der ganzen Donaustadt im Schnitt nicht zu den ärmsten Teilen der Gesellschaft gehören. Im Gegenteil: Es sind größtenteils junge Mittelschichtfamilien, die dort hinziehen, um sich entweder den Traum vom Einfamilienhaus oder zumindest vom Wohnen im Grünen zu erfüllen. Diese Familien sind auch gleichzeitig die, die am ehesten ein Auto oder sogar zwei besitzen. Damit stellen sie auch jene Teile der Bevölkerung dar, die es zu überzeugen gilt, das Auto gegen eine Öffi-Jahreskarte zu tauschen.

Da viele Stadtpolitiker*innen, auch genau dieser Mehrheitsgesellschaft angehören, können sie sich genauso wenig wie ihre Wähler*innen die Utopie der autofreien Stadt ausmalen.

Obwohl die neuen Begegnungszonen und Wohngrätzl die Wohnqualität erhöhen und mehr Raum für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen schaffen, zeigt sich, dass diese verkehrsberuhigten Zonen viel zu punktuell sind, um die Verkehrsmittelwahl grundlegend zu ändern. Vielmehr bräuchte es wohl verstärkt Maßnahmen, die darauf abzielen, das Autofahren unbequemer zu machen, wie höhere Parkgebühren und weniger verfügbare Parkplätze. Darüber hinaus wäre ein über die ganze Stadt abgestimmter Masterplan nötig, um Schritt für Schritt zu einer Stadt ohne privaten Autoverkehr zu kommen. In diesem Plan müssten noch viel größere Bereiche einer Stadt, also ganze Bezirke autofrei gemacht werden. In Wien könnte man etwa zuerst mit der autofreien Innenstadt anfangen und sich dann über die Innenbezirke nach außen arbeiten. Dass das nicht eine rein utopische Vorstellung ist, zeigen auch grün-schwarze Vorstöße aus 2020 zum autofreien ersten Bezirk. Daraus ist leider nichts geworden und seitdem hat sich die Idee auch nicht maßgeblich weiterentwickelt.

Utopie denken lernen

Um aus dem Auto ein Relikt der Vergangenheit zu machen, braucht es schlussendlich nämlich zuallererst ein anderes Denken. Dabei fällt neben politischen Akteur*innen auch Kulturschaffenden eine bedeutsame Rolle zu. Ein solcher Beitrag für ein neues Denken ist z. B. »2050 – als die Autos die Stadt verlassen hatten«, ein Text vom Journalisten und Historiker Leo Kühberger, der einen »historischen« Stadtspaziergang in Graz um 2020 rund um den Volksgarten beschreibt. Aus einer Zukunftsperspektive schildert er, wie unvorstellbar vollgestopft mit Autos die Straßen damals waren. Wie laut und dreckig die Stadt war. Wie isolierend das Auto auf ihre Besitzer*innen wirkte. Und wie gut es ist, dass die Menschheit dieses Kapitel des motorisierten Individualverkehrs um 2040 hinter sich ließ. Es liegt an uns, diese Utopien Realität werden zu lassen.

Ulrich Leth ist Mitbegründer der Initiative Platz für Wien, die über 57.000 Unterschriften für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung der Stadt gesammelt hat. Auf der Plattform Wir machen Wien können sich verschiedene Initiativen zudem vernetzen und koordinieren. »2050 – als die Autos die Stadt verlassen hatten« von Leo Kühberger ist auf Soundcloud verfügbar.

Offenlegung: Die Autorin ist Bezirksrätin für Links im sechsten Wiener Gemeindebezirk.