Vier wacklige Fahrradfahrten in Berlin, Tirol und Wien – und die Gedanken nehmen ihren Lauf. Simon Dallaserra gestaltete mit »Dünnes Eis« ein kontemplatives Roadmovie »durch innere und äußere Landschaften«. Der Kurzfilm ist neu in der Cinema Next Series kostenfrei zu streamen. Wir haben den Filmemacher zum Gespräch gebeten.

»Dünnes Eis« ist die nächste Veröffentlichung in der Cinema Next Series, die regelmäßig auf der Streamingplattform Kino VOD Club kostenlos spannende Filme von heimischen Filmtalenten präsentiert.

In deinen eigenen Worten: Worum geht es in »Dünnes Eis«?

Simon Dallaserra: In »Dünnes Eis« wollte ich den Versuch anstellen, in jeweils vier Fahrradfahrten an unterschiedlichen Orten einer Denkbewegung aufzuspüren. Eine Art Ausflug der Gedanken durch innere und äußere Landschaften. Ich fragte mich: Von wo aus betrachten wir überhaupt, wenn nicht aus dem Dazwischen, also aus der ständigen Bewegung heraus? Die Bewegung im Film entsteht beim Radfahren. Die Orte sind Berlin, Tirol und zweimal Wien, die alle von einer bestimmten Bedeutung für mich und an eine entsprechende Zeit gekoppelt sind.

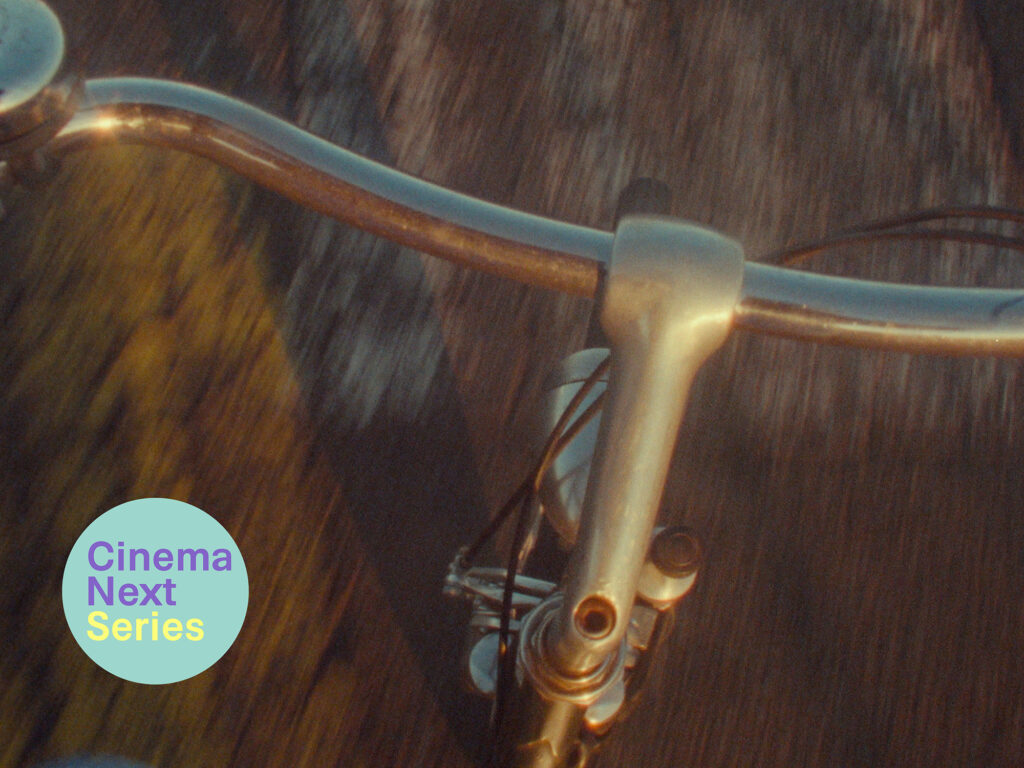

Diese Gedankenausflüge fransen aus und führen in alle möglichen Ecken, handeln mal von den Menschen, deren Räder ich ausborge, den Orten, die ich durchfahre, meiner Familie, der Suche nach dem perfekten Fahrrad usw. Der Blick bleibt stets auf den Lenker und den Boden gerichtet. Das Vorne liegt im Off. Zwischen den Kapiteln wenige Bilder, die auf das Erzählte verweisen und nachwirken sollen.

Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Film zu machen, der aus Fahrten am Fahrrad besteht?

Die Idee kam mir in Berlin am Tempelhofer Feld, als ich auf einem Fahrrad über diese ehemaligen Landebahnen gerollt bin. Das wird auch eingangs im Film erzählt. Mich hat einfach die ziellose Bewegung in diesem Moment interessiert: das Treten in die Pedale, dann Rollen, mal freihändig, mal einhändig, mal beidhändig, im Kreis und in Schleifen. Dieses Zwecklose und Momenthafte, das mag ich sehr – einfach ohne Intention einen Ort zu durchfahren. Mich hat es jedenfalls innerlich sehr gelöst in dem Augenblick, auch weil es mir an dem Tag nicht besonders gut ging. Der silberne Lenker hat so schön geblitzt in der Sonne, dass ich dachte, ich müsste mit meiner 16-Millimeter-Kamera mit einer Hand filmen, während ich mit der anderen fahren würde. Den Sucher der Kamera einfach mal selbst schauen lassen. Danach kamen Überlegungen zum Denken in der Bewegung dazu, zum Fahrrad, zum Bewegtbild etc.

Der Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau schrieb in seiner Autobiografie: »Ich kann nur im Gehen denken; sobald ich stehen bleibe, denke ich nicht mehr, mein Kopf arbeitet nur mit den Füßen gleichzeitig.« Gilt, was Rousseau über das Gehen schreibt, für dich fürs Radfahren?

Oh, danke für diese schöne Frage! Ja, ich sehe das auch so. Diesen Zusammenhang zwischen dem Gehen und dem Denken. Ich merke oft, dass ich Bewegung brauche, um ins Denken zu kommen. Also es gibt diese Korrelation, ganz klar. Ich schreibe auch am liebsten in Fortbewegungsmitteln. An Fenstern, hinter denen die Welt vorbeizieht. Oder muss mich beim Telefonieren bewegen. Das lässt sich natürlich auch aufs Radfahren übertragen. Dort, wo eine Bewegung mäandernd wird, begegnet mir die Poesie. Deshalb streife ich gerne herum und lasse mich treiben. Wenn ich ein bisschen vom Weg abkomme, entdecke ich meistens etwas, dass mich interessiert und anspricht.

Am Radfahren gefällt mir, dass es sich, wenn es zum Beispiel etwas bergab geht, fast ein bisschen wie fliegen anfühlt. Und dann ist es auch einfach ein toller Automatismus. Man schaut auf den eigenen Körper und ist zugleich dieser Körper, der die Mechanik des Fahrrads bedient.

Du arbeitest mit Analogfilm. Dabei ist dieser nicht nur ein ästhetisches Mittel, sondern er beeinflusst auch deine Form – die Länge der Einstellungen steht im Verhältnis zur Länge einer Filmrolle. Erzähl uns ein bisschen vom Arbeiten mit Analogfilm. Worin besteht da dein Interesse allgemein und spezifisch für diesen Film?

Ich habe das Filmemachen mehr oder weniger durch den Analogfilm für mich entdeckt und es ist seither davon bestimmt. Das heißt, ich mag es etwa, mich nach dem Film zu richten, bestimmte Entscheidungen schon vorher zu treffen: Tageslicht oder Kunstlicht, Empfindlichkeit usw. Mir gefällt, dass er physisches Material ist, das eine bestimmte Länge hat, und dass Bild und Ton in der Aufnahme getrennt sind. Die Länge von 30 Metern 16-Millimeter-Film entspricht bei 24 Bildern in der Sekunde etwa 2,5 Minuten Filmzeit – das half mir, meinen Film zu strukturieren. Das Material ist begrenzt, man möchte nichts verschwenden, höchstens beabsichtigt, denn es ist immer auch eine Arbeit mit dem Moment im Verhältnis mit der Begrenztheit des Materials. Aber durch diese Einschränkungen bin ich konzentrierter und aufmerksamer.

Natürlich liebe ich auch die Ästhetik des Films, die für mich wesentlich durch das Korn bestimmt wird. Ich sehe die Welt ja auch nicht in 4K-Auflösung, sondern eben mit Korn. Extreme Schärfe schreckt mich ab. Der analoge Film hingegen schmeichelt uns. Auch, dass alles langsamer ist, liegt mir. Ich bin gerne geduldig, bis ich die Bilder nach der Entwicklung sehen kann, schätze die gemeinsame Arbeit im Labor und verfolge das Ziel, den Film am Ende analog projizieren zu können.

Wie kam die Einstellung bzw. Perspektive zustande, die im Film großteils zu sehen ist? Du filmst nicht geradeaus nach vorne, sondern auf den Boden, die Straße, die Erde.

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ließ mir der Ausschnitt auf den Boden mehr Platz für die Gedanken, für den vielen Text, den ich im Film spreche und der auch Aufmerksamkeit erfordert. Ein nach vorne gerichteter Blick würde ablenken und überfordern. Ich möchte, dass sich die Betrachter*innen konzentrieren und dass sie sich etwas vorstellen können. Wenn ich beim Gehen einem Gedanken nachhänge, schaue ich meistens auf den Boden. Das wollte ich irgendwie aufs Radfahren übertragen. Zum anderen war mir natürlich auch die visuelle Sprache wichtig. Ich wollte reduzieren, wenig ästhetisieren und war einfach interessiert daran, was sich in dieser konstanten Einstellung zeigt. Neben dem Boden sehen wir ja auch den Fahrradlenker. Also da werden ja verschiedene Dinge sichtbar, hoffe ich.

Der Titel des Filmes »Dünnes Eis« kommt mehrmals in deinem Text vor. Kannst du uns etwas zur Bedeutung deines Filmtitels sagen?

Wir gehen ja alle auf dünnem Eis. Alles ist nur einen kleinen Bruch entfernt vom Ende – oder nicht? Schon erstaunlich, wie gut wir immer noch darin sind, uns etwas vorzumachen. Diese Vergänglichkeit ist ein Teil unseres Lebens. Werde ich mir dessen etwas mehr bewusst, macht das viel mit mir. Ich erkenne vielleicht, dass wir gar nicht so stark sind, wie wir immer glauben. Dass wir einander brauchen. Diese Dinge.

Und dann liegt natürlich auch eine Art Mahnung darin: »Vorsicht, wenn du hier weitergehst! Das ist jetzt ganz dünnes Eis!« So was in der Art. Das gefällt mir irgendwie auch, diese Strenge und Demut in der Folge. Es erinnert mich an »Jakob von Gunten« von Robert Walser – ein Buch, das mir sehr wichtig ist. Zu viel Gewicht und das Eis bricht ein; zu große Behauptung und das Eis bricht ein. Vielleicht steckt da also auch eine Skepsis gegenüber dem Großen und Überwältigenden mit drin. Mich berührt das Kleine und Schwerelose eben oft mehr und »Dünnes Eis« ist auch ein Ausdruck dessen. Aber das sind alles nur Vermutungen, weil ich gar nicht mehr so genau weiß, wie und wann mir der Titel gekommen ist.

Eine Interview-Reihe in Kooperation mit Cinema Next – Junger Film aus Österreich.