Ein Vater sucht seine Tochter. Doch je mehr er über sie erfährt, desto verunsicherter ist er, wie gut er sie wirklich kannte. Der Film »Searching« wirft die Frage auf, ob das Netz nicht irgendwann begonnen hat, die Menschen besser zu kennen, als wir uns gegenseitig.

Kennt man einen Menschen wirklich, mit dem man lediglich online kommuniziert hat? Jene, die bei der MTV-Reality-Sendung »Catfish« herausgefunden haben, dass sie über Wochen in Chats mit digitalen Hochstaplern schrieben, würden wohl eher verneinen. Jene, die verlauten lassen, ihre große Liebe im Internet gefunden zu haben, bejahen wohl eher und kontern unter Umständen mit der Gegenfrage, ob man überhaupt eine Person jemals ganz kennen könne.

Von öffentlichen Amazon-Wunschlisten, auf denen ein Babyparty-Geschenk ausgewählt werden kann, bis hin zum Streaming-Anbieter für Trauerfeiern sind technische Geräte und das Internet Wegbegleiter des modernen Menschen – von Geburt bis Tod. Die Online-Repräsentation ist integraler Teil unseres Lebens geworden. Es sind diese Entwicklungen, die die Grundlage für den Film »Searching« bilden. Dessen erste Szene erinnert an Werbespots wie »Facebook – Introducing Timelines«, mit denen zur Einführung des neuen Timeline-Features erklärt wurde, man könne nun das ganze Leben mit dem Internet verknüpfen und archivieren. »Searching« erprobt dieses digitale Self-Storytelling, indem eine tragische Familiengeschichte mittels Computeraktivitäten rund um angelegte Fotoalben, abgespeicherte Videos und digitale Kalendereinträge erzählt wird.

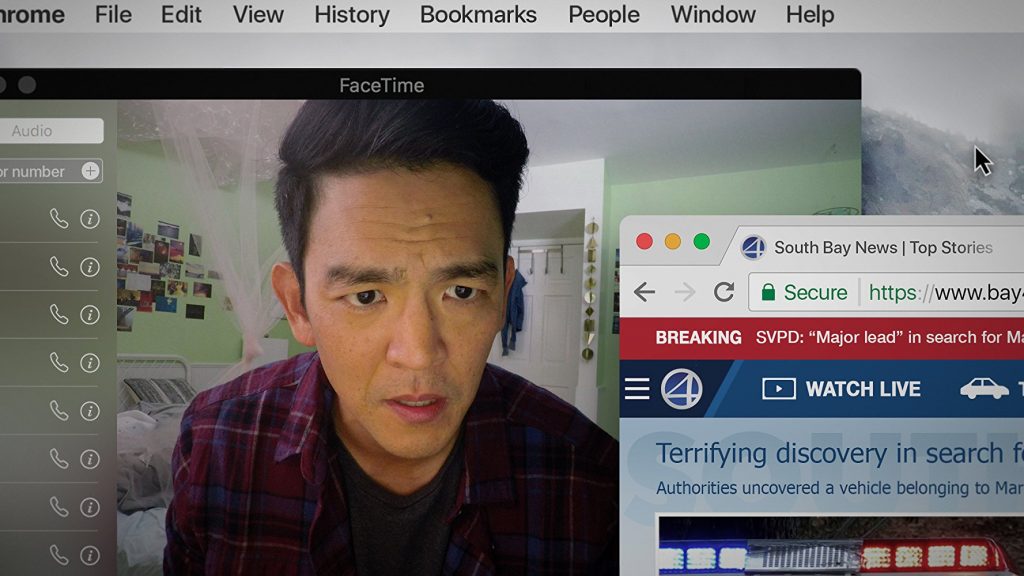

Das ist erst mal mehr inszenatorisches Mittel als Gegenstand des Films, handelt »Searching« in erster Linie von einem Vater, der nach seiner verschwundenen Tochter sucht. Nachdem die Mutter an Krebs verstorben ist, haben Vater und Tochter Schwierigkeiten ein enges Verhältnis zueinander aufrechtzuerhalten. Wie schlecht es um das Verhältnis jedoch wirklich bestellt ist, bekommt David Kim (John Cho) zu spüren, als er zu mehreren verpassten FaceTime-Anrufen aufwacht und danach seine Tochter Margot (Michelle La) nicht mehr erreichen kann. Beim Aufgeben einer Vermisstenmeldung, kann er Detective Rosemary Vick (Debra Messing), die sich des Falls annimmt, weder genauere Auskünfte zu Margots engerem Freundeskreis geben noch zu ihren aktuellen Interessen. Überzeugt ist er lediglich davon, dass seine Tochter nicht einfach weggelaufen sein kann, vor allem da sie ihr MacBook in der Küche zurückgelassen hat. Er begibt sich eigenmächtig auf die Suche nach Hinweisen und beginnt damit Margots digitale Spuren zurückzuverfolgen und zu analysieren – mit dem Ergebnis, seine Tochter offenbar schlechter zu gekannt zu haben, als eigentlich angenommen.

Der Desktop-Film

Als künstlerisches Mittel wählt der Film, die Handlung auf einem Desktop stattfinden zu lassen. Die Recherche im Internet, das Durchsuchen von Dateien und Chats sind für ZuschauerInnen direkt einsehbar. Um den handelnden Figuren Gesichter zu geben, facetimen sie auffallend häufig untereinander – selbst die Gespräche zwischen dem verzweifelten Vater und der ermittelnden Polizistin sind mit Webcams oder Handyfrontkameras visualisiert. Gebrochen wird damit lediglich gegen Ende des Films, wenn Fernsehmaterial eingebunden wird, was theoretisch zwar auch über einen Rechner abgespielt werden könnte; es ist jedoch unklar, welcher Nutzer hier agieren würde und mit welcher Intention (außer eben, um uns ZuschauerInnen auf dem Laufenden zu halten).

Mit dem Stilmittel, das Geschehen am Desktop als Film zu inszenieren, ist Produzent Timor Bekmambetov bereits vertraut. Er produzierte zuvor den Horrorfilm »Unfriended«, in dem TeenagerInnen von dem Geist einer Mitschülerin heimgesucht werden, die ein Jahr zuvor Selbstmord begangen hat. Der Rachefeldzug an der Gruppe wird über den Computerbildschirm einer Akteurin gezeigt, während die ProtagonistInnen des Films miteinander skypen. Der, was Handlung und Genrekonventionen betrifft, recht durchschnittliche Horrorfilm, lebte vor allem von dieser künstlerischen Gestaltung als Gimmick und der Verbindung, die thematisch zu Online-Mobbing gezogen werden konnte.

»Searching« hingegen gewinnt diesem noch recht jungen Found-Footage-Subgenre insofern neue Seiten ab, da anders als in »Unfriended« noch stärker mit den Möglichkeiten gespielt wird, die diese Erzählweise eröffnet. In der Bildsprache schafft es der Film gerade über bekannte Visuals, die in neue Kontexte gesetzt werden, Stimmung zu erzeugen. Noch nie hat der Tintenfisch-ähnliche Bildschirmschoner von MacOSX einen so düsteren Unterton gehabt. Die FilmemacherInnen setzen darauf, dass ein gewisses Vorwissen vorhanden ist und Verweise verstanden werden, dass bestimmte Bilder von ganz alleine Assoziationen auslösen. So markiert der Film die vergehende Zeit in der Eingangsszene nicht nur mit Fotos einer aufwachsenden Margot, sondern auch mit Funktionen und Internetseiten, die an eine bestimmte Zeit geknüpft sind. Wir ZuschauerInnen vermögen einzuordnen, wie das Operieren auf dem Windows-XP-System oder das Surfen auf MySpace zeitlich in der Vergangenheit zu verorten sind.

#FindMargot

Das, was den Film schlussendlich wirklich ausmacht, ist, dass er auch in konventioneller filmischer Erzählweise funktioniert hätte. Zum einen hängt das damit zusammen, dass »Searching« ein sehr wendungsreicher Thriller ist, der ZuschauerInnen mit immer neuen Informationen versorgt und miträtseln lässt. Die Form ist als ein Zusatz zu verstehen. Sie erlaubt vor allem eine reale Komponente, wenn es um Vermisstenfälle geht, in den Fokus zu rücken: Erstens ist das Internet Teil unseres Lebens geworden – es sagt mehr über uns aus, als uns zum Teil recht ist. Und zweitens ist es integraler Bestandteil von Berichterstattung und Suchaufrufen. Was sich zum Beispiel recht organisch in die Geschichte von »Searching« einfügt, ist ein kurzer Einblick in die sozialen Netzwerke. Der Hashtag #FindMargot verbreitet sich dort und – wie es auch immer wieder in unserer Welt geschieht – HobbyheimdetektivInnen beginnen auf Twitter und Reddit das Rätsel der Vermissten lösen zu wollen. Das fragwürdige Zwischenergebnis: #DadDidIt. Auch darauf muss man sich gefasst machen, geht man im Fall einer möglichen Entführung an die Öffentlichkeit.

Zum anderen lebt »Searching« aber vor allem von den Figuren. Dass man den Film schlussendlich als mitreißend empfindet, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass man in der Spanne der knapp 100 Minuten viele private Einblicke in das Leben der Familie Kim bekommen hat, die lediglich auf Computerquellen zurückgehen. Ist es also vielleicht wirklich möglich Menschen zu kennen, die man eigentlich nur über ihre Netzaktivitäten kennengelernt hat? Vielleicht ist der Film in dieser Hinsicht auch Zeugnis davon, dass wir viel mehr intime Details im Internet offenlegen, als uns bewusst ist.

»Searching« feiert heute – präsentiert von The Gap – in der UCI Kinowelt Millennium City seine Premiere. Ab 21. September 2018 ist der Film regulär in den österreichischen Kinos zu sehen.