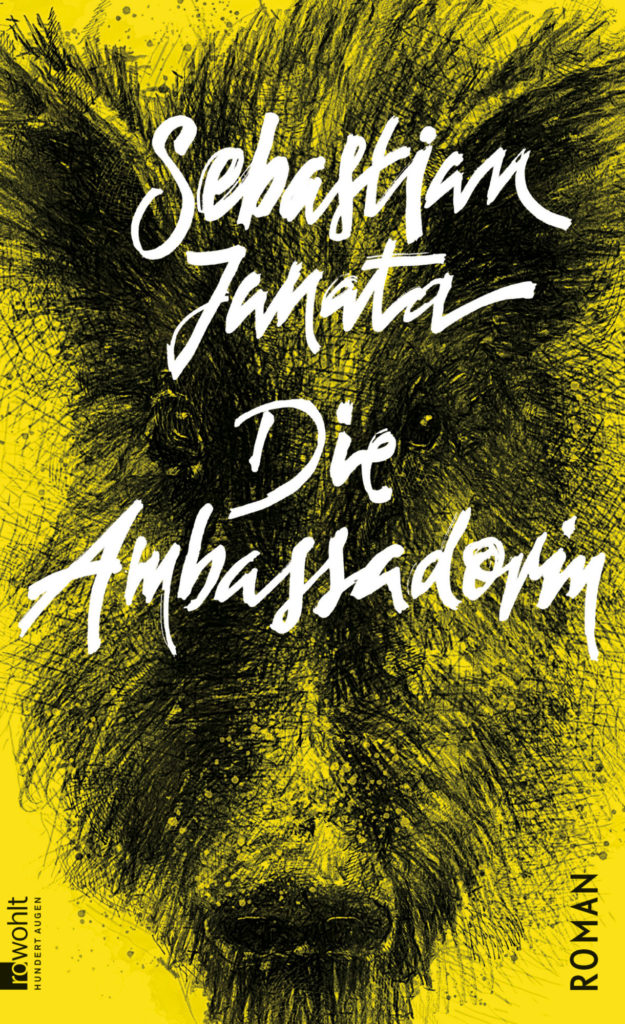

Von der Konzert- auf die Literaturbühne. Mit »Die Ambassadorin« liefert Ja,-Panik-Schlagzeuger Sebastian Janata sein literarisches Debüt ab. Wir haben mit ihm über das Schreiben, das Musikmachen und das Burgenland gesprochen.

»Es wird mehr gesiezt!«

Neo-Autor Sebastian Janata über die Unterschiede zwischen Konzert- und Literaturbetrieb, Vortragsstimmen und Spotify-Playlists für seinen Roman.

Du hast das Schlagzeug mit dem Schreibtisch getauscht – eine schwierige Umstellung?

Sebastian Janata: Eigentlich nicht. Ich glaube, meine Mutter ist dafür verantwortlich, dass ich mir beim Schreiben leicht tue. Sie hat mir immer Gute-Nacht-Geschichten von Christine Nöstlinger und Astrid Lindgren vorgelesen – mit verstellter Stimme. Sollte ich jemals selbst Kinder haben, will ich mich bemühen, die Geschichten so farbenfroh rüberzubringen.

Wirst du dir selbst eine Lesestimme zulegen, es stehen ja einige Lesungen in nächster Zeit an?

Es gibt viele Leute, die nahe an ihrer alltäglichen Art zu sprechen vortragen – das kann gut funktionieren oder voll in die Hose gehen. Selbiges gilt für die zugelegte Schauspielart. Ich muss das erst ausprobieren.

Du kennst die Konzertbühne schon lange und jetzt neu auch die Literaturszene. Gibt es Unterschiede?

Es wird anscheinend viel mehr gesiezt im Literaturbetrieb. Das find ich witzig. Ich hab es nach meinem Umzug nach Berlin so genossen, dass sich dort alle duzen die ganze Zeit. Das mag ich irgendwie lieber. Ich erinnere mich an Sven Regener, der mal sinngemäß gesagt hat, er sei so froh, jetzt in der Literaturszene zu sein, weil ihm das Duzen in der Musikszene schon so auf den Nerv gegangen sei.

Das heißt Literatur ist eine Art neue Phase und erwachsener als Musik?

Naja, zumindest tun sie so. Ich freu mich, dass man als Schriftsteller schneller und einfacher auftreten kann, weil man alleine ist und nur einen Tisch und ein Mikrofon braucht. Es ist viel weniger hustle, der notwendig ist. Das finde ich sehr angenehm. Gleichzeitig war es für mich ur neu, ganz alleine etwas zu machen. Schon bei Interviews ist das ungewohnt. Ich bin viel aufgeregter.

Was unterscheidet die Lesebühne vom Bandauftritt?

Ich habe das Gefühl, dass ich mich viel mehr nackt mache, wenn ich ein Lied vortrage, weil man doch viel mehr direkt transportiert, als mit einem Text, den man irgendwann mal geschrieben hat. Eine Lesung ist mehr so: Kommt wir schauen uns mal gemeinsam an, was ich geschrieben hab und dann reden wir halt drüber, wenn ihr wollt. Man darf sich festhalten an einem Zettel und ablesen. Das ist ein total sicheres Gebiet. Natürlich ist es auch eine Art von Performance, aber bei einem Lied fliegen viel mehr greifbare Emotionen durch den Raum.

Wie unterscheidet sich das Songtext- vom Buchtextschreiben?

Die große Kunst am Songtextschreiben, finde ich, ist ja die Komprimierung. Möglichst viel auf möglichst kleinem Platz unterzubringen. Bei einem Langtext wiederum, wo ich ja viel mehr Platz habe, liegt für mich die Herausforderung darin, die Übersicht zu behalten, die Knoten nicht falsch zu binden. Beides hat mir in meinem Leben schon sehr viel Freude bereitet und beides hat mich schon an den Rand eines Zusammenbruchs getrieben. Das klingt jetzt vielleicht klischeehaft, ist aber so. Musik war für mich sehr wichtig beim Schreiben; mit Kopfhörern, um mich räumlich zu isolieren. Ich höre kein bestimmtes Genre, aber unbedingt ohne Gesang, also ohne Text – das würde mich sofort ablenken.

Und was würde man auf dem Soundtrack zu »Die Ambassadorin« hören?

Auf diese Frage wird es schon bald eine Spotify-Playlist-Antwort geben.

Sebastian Janata liest am 6. August im Usus am Wasser (gemeinsam mit Maria Muhar, Puneh Ansari und Jennifer Fasching, Host: Stefanie Sargnagel) sowie am 20. August im Rahmen des Literaturfestivals O-Töne im Museumsquartier Wien aus seinem Roman »Die Ambassadorin« (Rowohlt).